Cuando nos formulamos la pregunta ¿De dónde venimos? y empezamos a intentar responderla, nos damos cuenta de que tenemos que volver primero la vista a la filosofía o a la religión. Y allí, te encuentras con dos posturas enfrentadas, la de Platón enfrentada a la de Aristóteles, San Agustín enfrentado a Pelagio. Proviene la vida de un diseño inteligente o es producto de un azar que se selecciona en función de la capacidad de los seres vivos de hacer más copias de si mismo que sus vecinos. Escoger una de estas dos posturas es importante. Los filósofos y los santos intuían que para elevar la dignidad humana era importante conocer qué es lo que nos hace, a los humanos, diferentes de los demás animales. Nuestra conciencia requiere saberlo. Es difícil tener dignidad y amor propio cuando el relato de ti mismo es mecanicista, frío y azaroso. Como hijos también queremos creer que fuimos fruto del amor, deseados y que existe épica en nuestro nacimiento. ¿Y qué pasa si no es así? ¿Somos menos personas? ¿Tenemos menos dignidad y menos amor propio?

El relato científico sobre nosotros mismos es un camino en el que poco a poco vamos perdiendo centralidad, preponderancia y consciencia. Del hombre medieval, consciente de ser el centro de la creación, hemos pasado gracias a Copérnico, Darwin y Freud, a habitar en un planeta insignificante en el extrarradio de nuestra galaxia, a ser fruto del azar y de la competición feroz entre semejantes, a darnos cuenta de que lo que pensamos no es ni mucho menos lo que nos identifica. El relato científico sobre el ser humano hace difícil el que tengamos dignidad y amor propio, quizás por que en nuestra cultura las actividades humildes, sencillas, consistentes, impecables, sin pretensiones carecen del valor y grandeza que les atribuyen los orientales. Un famoso dicho zen, basado en las enseñanzas del maestro Pang, dice: "Antes de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña y acarrear agua". Andrej Tarkovsky, en su película "Sacrificio", traslada esta sensibilidad oriental a nuestra cultura cristiana cuando el padre le enseña al hijo a "Plantar un árbol muerto y regarlo hasta que dé flores". Reflexionar de dónde venimos tiene como único fin observar ese árbol muerto y querer hacerlo florecer simplemente porque nuestro padre nos ha dicho que si lo plantamos, lo regamos todos los días... llegará a dar flores.

Ni demasiado lejos ni demasiado cerca del Sol y con protección anti radiación cósmica

Volvamos a nuestra historia. La vida aparece en un planeta cualquiera de una de los muchos sistemas solares de nuestra galaxia. Pero... no es un planeta cualquiera, es nuestro planeta ¿Qué lo hace único? bien, no está ni muy lejos ni muy cerca del Sol. Además, tiene un campo magnético que protege a la Tierra de la radiación cósmica. Esto es debido a que la Tierra tiene un núcleo de hierro y níquel en su interior capaz de rotar y crear este campo magnético terrestre que es el escudo que nos protege de la radiación solar. La rotación del núcleo de hierro y níquel provoca una fricción que mantiene el mar de magma, residual del periodo de cuando se formó el planeta, permite que la corteza terrestre flote. Los continentes derivan con el paso de las eras geológicas desde una Pangea ancestral al estado actual, recordándonos que incluso la geología evoluciona.

Los ladrillos de la vida aparecen espontáneamente en la Tierra

Hace 4600 millones de años se forma la Tierra. En un primer momento era una esfera incandescente que se fue enfriando lentamente. Cuando la temperatura fue tolerable para la vida, ésta apareció por azar. Lo hermoso es que apareció una única vez, y de esa molécula "viva" descendemos todos los seres vivos del planeta. Pero, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Los primeros estudios que se realizaron para determinar la hipótesis de que la vida se había originado por azar fueron llevados a cabo por Oparín. Según la teoría de la síntesis abiótica de Oparin-Haldane, la vida surgió poco a poco a partir de moléculas inorgánicas: primero, se formaron “unidades estructurales” como aminoácidos y luego se combinaron para dar paso a polímeros complejos. Con el experimento de Stanley Miller y Urey, realizado en 1953, se demostró por primera vez que las moléculas orgánicas necesarias para la vida podían formarse a partir de componentes inorgánicos. ¡Vamos a ver este experimento en detalle!: la propuesta era que si mezclábamos gases que se pensaba que estaban presentes en la atmósfera primitiva como son el metano (CH4), amoníaco (NH4), hidrógeno (H2) y vapor de agua (H20) estos al reaccionar entre si podrían producir compuestos orgánicos. Se suponía que en aquel entonces la atmósfera terrestre carecía de oxígeno libre. Para ello, utilizó un dispositivo cerrado de vidrio con matraces y tubos, donde no pudiera entrar el oxígeno y esterilizó todo el material para eliminar toda forma de vida. En un matraz vertió una pequeña cantidad de agua, representando el océano primitivo. Otro matraz lo llenó con los gases metano, hidrógeno y amoniaco, para hacer las veces de la atmósfera primitiva. Por debajo un condensador permitiría enfriar y licuar las sustancias que se formaran en la atmósfera por las descargas eléctricas producidas por dos electrodos, que simularían los efectos de los rayos atmosféricos. Al cabo de una semana analizó el agua que tenía color marrón y encontró que se habían producido una serie de compuestos químicos que no estaban presentes originalmente, entre ellos, cuatro aminoácidos.

Como siempre ocurre en la ciencia, estos experimentos se repitieron, se le cambiaron condiciones, se comprobó que efectivamente a partir de compuestos inorgánicos se podían generar moléculas orgánicas, esto es, que participan en procesos biológicos. Pero hay algo más, muchas de esas moléculas orgánicas que se generan al azar: azúcares, pequeños lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos, aparte de ser los ladrillos con los que se van a construir todos los seres vivos, son moléculas similares a las piezas de Lego, esto es, que se pueden machihembrar, que pueden unirse para formar polímeros.

Los "ladrillos" se pueden unir y formar un código

Estas moléculas, como por ejemplo los ácidos nucleicos, se pueden unir para formar polímeros. Al unirse lo van a hacer como piezas de Lego, de manera que habrá dos extremos ¿Esto es importante? sí, porque esto va a hacer que importe el orden en el que van las piezas. No es lo mismo 1926 que 1962 o que 9216.

Una cantidad enorme ¿verdad?

En un principio fue el verbo: los ribozimas

Los ácidos nucleicos se pueden enlazar formando cadenas. Esas cadenas son distintas entre si. Cada una de ellas tiene una secuencia diferente. Por ejemplo:

5´AUUGCAUUCC 3´

5´ AUUGCAUUCU 3´

5´AUUGCAUUUU 3´

5´AUUGCAUCCC 3´

Y así sucesivamente. Hasta ahí bien, pero además de tener un soporte de información como lo son las cadenas de ácidos nucleicos necesitamos que esa molécula sea capaz de hacer cosas. Cuando una molécula "hace cosas" la llamamos enzima. Una enzima es capaz de unirse a una molécula y transformarla.

Existen moléculas de ARN capaces de actividad enzimática, los ribozimas. Moléculas de ARN con capacidad enzimática que con el paso del tiempo son incluso capaces de hacer copias de si mismas. Si existe replicación y descendencia y por mutación esta descendencia produce copias no exactamente iguales... ya tenemos las bases para que opere la selección natural. La selección natural no es otra cosa que la presión del ambiente que hace que algunas cadenas de ARN hagan más copias de si mismas que otras.

Una de las presiones que tienen las moléculas autorreplicantes, esto es, que hacen copias de si mismas, es el espacio. El famoso "No hay cama pa´ tanta gente" que decía Celia Cruz. Si todos pudiésemos hacer copias de nosotros mismos en un espacio infinito, el espacio no sería un limitante. Al ser el espacio finito hay competición por el mismo. Y aquí nos viene a la cabeza la canción de Héctor Lavoe: "Quítate tu pa ponerme yo".

Modeló al hombre a partir de arcilla

Dice el Génesis: "Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente". En ese mundo que recién comenzaba, hace 4500 millones de años, esas moléculas replicantes necesitaban tener un espacio propio en el que hacer valer su valía. Hay una teoría que dice que a falta de células los primeros compartimentos que permitieron individualizarse a ese ARN autorreplicante eran los espacios que existen entre las láminas húmedas de los filosilicatos cuando se encuentran en el agua. Los filosilicatos son el mineral de muchas arcillas por lo que decir que la vida se origina en el barro no es algo descabellado. Los filosilicatos son láminas como si de un milhojas se tratase que pueden contener agua y ácidos nucleicos entre esas láminas. Esas estructuras podrían ser las primeras células.

Fig. 2. Idealización de moléculas de ARN autorreplicantes, designadas como A y B. Los filosilicatos de las arcillas tienen entre capa y capa espacio para es estas moléculas se desarrollen y proliferen cuando el barro está hidratado. Serían las primeras protocélulas de la historia de la vida.

Lo que ocurriese dentro de esas células podría ser seleccionado y hacer que el contenido de una de esas células fuese desplazando el contenido de células vecinas. En ese escenario la selección natural podría funcionar. Más adelante las moléculas autorreplicantes aprendieron a producir lípidos (grasas) y esos lípidos fueron los precursores de las membranas celulares. Cuando moléculas autorreplicantes en el interior de membranas de lípidos fueron capaces de conseguir que todo el sistema se volviese una unidad autorreplicante, es decir, que todo ese sistema se dividiese para dar lugar a dos entidades es el momento en que aparece la vida celular tal y como la conocemos.

PROBLEMA 2: Tengo dos ribozimas: A y B como los de la Fig. 2. El ribozima A tiene una secuencia con 10.000 nucleótidos que se autoreplica en dos secuencias y ello le toma 40 minutos. El ribozima B tiene 5000 nucleótidos. ¿Cuánto tiempo tarda B en dividirse?. ii) ¿Cuántas ribozimas dejará de descendencia A y cuántas la ribozima B tras 4 horas de crecimiento? Solución: i) 20 minutos ii) A 64 ribozimas tipo A y 4096 ribozimas tipo B

Por tanto, para que exista vida, la molécula tiene que tener varias propiedades: capacidad de retener información en una secuencia, esa secuencia debe de ser modular para que refleje en su estructura cambios (mutaciones), la molécula debe de ser autorreplicante, es decir, generar copias de si misma.

Ribozimas: cuando el ARN se pliega, la información se convierte en máquina tridimensional

Cuando hablamos de azar y selección de formas diferentes como el inicio de la vida, este discurso nos puede parecer poco, pobre, deslucido. ¿Procedemos de un simple polímero que se copiaba a si mismo?. Si, lo reconozco. Parece poco. Esto es así porque somos buenos entendiendo la historia de una manera lineal. ¿Qué es una secuencia de ARN sino una secuencia lineal de nucleótidos? La historia, nuestra historia, la entendemos como algo lineal también. Es la manera en la que estamos acostumbrados a entender el tiempo. Las últimas investigaciones sobre cosmología nos hablan de que el tiempo se puede curvar, y de que podemos saltar de un momento a otro que, en nuestra percepción lineal está más atrás. Es un poco loco. La locura estriba en que estamos acostumbrados a pensar linealmente. Lo increíble con el ARN es que se puede plegar, y al plegarse la información pasa de un plano lineal a dos dimensiones. El mundo ya no es un discurso de información lineal. Ahora, las dos dimensiones nos expanden el discurso hacia unos significados para los que no estamos preparados: las secuencias complementarias que se pueden unir para formar dobles cadenas, las secuencias palindrómicas que pueden formar bucles. Es cuando la información juega consigo misma a recrearse en una imagen en espejo.

La palabra doppelganger es una palabra alemana compuesta de 'doppel' literalmente doble, y 'gänger', andante. El concepto de doppelganger fue creado por el escritor Jean Paul en 1796 para referirse directamente a 'el que camina al lado', es decir, todos los vivos tendríamos un reverso, un gemelo opuesto. Si somos buenos el gemelo será malo...

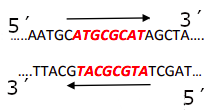

Un palíndromo (del griego πάλιν δρóμος, palin dromos, "volver a ir atrás" o también "correr hacia atrás"). Podrían considerarse como un tipo especial de secuencias que se pueden leer en ambos sentidos. Lo propio y característico de un palíndromo es que la secuencia es idéntica en una y otra cadena; ambas, al ser leídas en la misma dirección (de 5’ a 3’ en la secuencia que se lee de izquierda a derecha y de 5´ a 3´ en su secuencia complementaria, que se lee de derecha a izquierda).

La etimología de la palabra especular deriva de la raíz indoeuropea speck. Esta raíz está asociada a la visión: inspector, respe(c)to, aspecto, escéptico… La palabra especular proviene del latín “speculari” que quiere decir “mirar desde una atalaya”, por lo tanto, la palabra representa mirar a fondo algo, ver los secretos que pueda tener. Otros autores, creen que especular viene del latín “specularis” y se relaciona a un espejo. Sobre la raíz de “specio” (mirar), el latín formó dos vocablos diferentes con el sufijo –culum o con –cula. Uno es “speculum” que significa medio de contemplación y observación, espejo, el otro, femenino “specula” que significa observatorio, atalaya.

Por lo tanto, en una secuencia de ARN, por ejemplo 5´GACUCAGAGAAUCACAG 3´están inscritas dos propiedades, por un lado, como si de un dopplerganger se tratase, su complementario, por otro, la existencia de una simetría especular.

Los palíndromos se dan en polinucleótidos de una sola cadena como en el ARN (y también en el ADN como se verá más adelante) y, en estos casos, son de gran trascendencia para la estructura global de la molécula. Por ejemplo, en los ARNt.

Entradas relacionadas: