“Pueblo que no conozca su historia, pueblo que está condenado a repetirla”.

Abraham Lincoln

A lo largo de la historia y en todas partes del mundo, cientos de personas desde inventores apasionados a científicos ilustrados han sido ignorados cuando presentaron sus ideas o inventos, los mismos que más tarde fueron acogidos, mejorados y publicados por otras personas o países ganando todo el reconocimiento mundial.

Pues bien, en el Ecuador han existido brillantes descubrimientos y magnificas

aportaciones en el ámbito científico por los cuales deberíamos como ecuatorianos sentirnos orgullosos, pues no solo poseemos biodiversidad, o nuestra selección “la tri”, sino que también hemos tenido científicos e inventores que han contribuido con aportaciones importantes.

Aunque algunas de las aportaciones y descubrimientos ecuatorianos en la antigüedad han sido ignoradas por diferencias de clases sociales de la época o porque simplemente no fueron acogidas con entusiasmo por el mundo, no está de más saber que no todo es como se enseñó alguna vez, o no todo ocurrió como creíamos.

Pues por siglos el Ecuador y sus personajes han en encontrado un posible remedio para una enfermedad catastrófica mucho antes que otros países, han aportaron un nuevo conocimiento científico o simplemente sirvieron y apoyaron a otras investigaciones contribuyeron a agrandar el conocimiento del mundo.

Pedro Leiva, indígena ecuatoriano aporta con remedio para la malaria Pedro Leiva fue un indígena que nació en

Malacatos, provincia de Loja, Ecuador. No se sabe acerca sus padres ni su nombre indígena. La historia nos dice que Pedro se bañaba en diferentes zonas del río, y se dio cuenta que en una localización concreta con el árbol concreto, él se sentía mucho mejor de los síntomas y fiebres de la

malaria.

|

| Fig. 1: Malaria: enfermedad causada por el protozoo Plasmodium. Cada año fallecen 2,7 millones de personas a causa de esta enfermedad |

Concluyó por medio del método causa- efecto que la corteza de la quina era lo que le ayudaba. Si tomaba partes de la corteza, ponía en agua y lo bebía hallaba alivio. Así fue como se descubrió una medicina para calmar los síntomas de esta enfermedad llamada malaria. Este remedio llegó a ser famoso en los Malacatos cuando Pedro Leiva curó al padre jesuita Juan López.

|

| Fig. 2. Árbol de la quina. La corteza de este árbol es medicinal. Este

árbol pertenece a la familia de las Chinchonas y se encuentra en la

cuenca de la Amazonía |

Para llegar a ser reconocido fuera, en 1639 el médico del Virrey de Perú Juan de Vega y su esposa enfermaron, ambos fueron tratados con la quina y comprobaron su utilidad y se encargaron de propagar el conocimiento desde Ecuador hasta Roma y así fue como la quina se hizo uno de los 10 medicamentos más importantes del Siglo XVII, un avance médico para el mundo que nos proporcionó bases para nuevos conocimientos.

|

| Fig. 3. Escudo del Perú: nótese que tiene como uno de sus tres iconos al

árbol de la quina. Este hecho ha pasado desapercibido para los

ecuatorianos que en nuestro escudo tenemos dos árboles laurel y palma. |

La quina fue el aporte ecuatoriano dirigido por Pedro Leiva, lastimosamente en el Ecuador se le dio poca importancia a diferencia de Perú, quienes si reconocieron la quina a tal punto en que forma parte del escudo de su bandera y fueron los que llevaron al remedio a que sea conocido. Como conclusión se sabe de la relevancia de la quina, quienes y cuando la propagaron pero se ha ignorado quien lo

descubrió fue el indígena orgullosamente ecuatoriano Pedro Leiva.

Eugenio Espejo, el mestizo de la teoría infecciosa Aunque siendo uno de los precursores de

la teoría de infección por contagio y dejando un legado en sus

escritos de cómo evitar la infección por viruela, es escasamente reconocido.

|

| Fig. 4. Viruela: es una enfermedad en la cual brotan ampollas y cuando

se secan forma costras y marcas permanentes, siendo una enfermedad

contagiosa que es de igual de contagiosa en sus fases finales como

iniciales |

La razón del escaso reconocimiento de su labor como médico tiene que ver con el hecho de ser latinoamericano y mestizo. A mediados del S.XVIII, las clases sociales estaban fuertemente ligadas al tono de piel. Este es uno de los motivos por el cual

no se le reconoce a Espejo su aportación a la teoría de infección por contagio. No se le menciona en ningún registro de la historia de esta teoría. En el Ecuador, sin embargo, se lo tiene muy presente como uno de los padres de la independencia ecuatoriana.

|

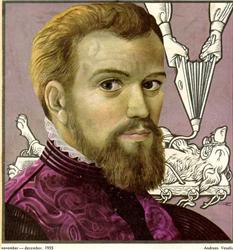

| Fig. 5. Eugenio Espejo: un investigador, escritor científico, pensador,

medico, periodista, abogado ecuatoriano, que en sus escritos relata de

infecciones adquiridas por estar en contacto con enfermos |

Higiene, asepsia y antisepsia de los pacientes, son algunos de los temas que constan en

los escritos de Eugenio Espejo. Este autor recalca que las enfermedades no se deben por un castigo divino sino por una adquisición de microorganismos mediante tres orígenes: el primero es por contacto con la persona que ya está contagiada; el segundo es por distancia, es decir, que este tipo microorganismos podía de diseminarse de una población a otra creando

grandes epidemias y por último el tercer tipo de contagio, propuesto por el Dr. Espejo se trababa de un contagio a través de estructuras no vivas que transportaban bacterias, por ejemplo la saliva o las gotas del estornudo.

|

| Fig. 6. Estornudo: crea una explosión de gotas que tienen una velocidad

de 100 km/h conteniendo muchos bacterias que causan enfermedades |

Cuando los quiteños abrazaron la vacunación décadas antes que en Europa La Expedición Balmis fue una misión con el pensamiento de ayudar al mundo llevando el nuevo descubrimiento de la vacuna contra la viruela. Se llevó a cabo en el siglo XIX donde reinaba

Rey Carlos IV. Ya había la vacuna durante un par de años en España, las autoridades de Santa Fe le pidieron ayuda al rey, porque ya había brotado la viruela en su territorio y así es como comienza la misión para poder llevar la vacuna.

Se dice que los que trajeron la enfermedad a América fueron los hombres de Pánfilo Narváez que iban a apresar a Cortés. En ese entonces era una enfermedad mortal, más o menos para los finales del Siglo XVIII ya había matado aproximadamente unas 400 mil personas.

La vacuna fue hecha por

Edward Jenner y llevada a través de niños como idea del doctor

Francisco Javier Balmis. La expedición se llevó a cabo con el Cirujano Militar el doctor Balmis y José Salvany como directores. Esta expedición se inició por América y Filipinas, empezando por la Coruña. Después la expedición se dividió uno para Popayán y el otro haca el Sur. Salvany fue quién recibió

|

| Fig. 7 Real Expedición de la Vacuna: realizada con fines filántropicos consistió en llevar la vacuna en 22 niños inoculados con el virus de la viruela desde A Coruña hasta América para realizar la campaña de salud pública más exitosa de la historia. |

Rodrigo Fierro ganador de la batalla contra el bocio

El

Dr. Rodrigo Fierro es un médico e investigador ecuatoriano que ha contribuido en el desarrollo de la investigación. Quien inició sus estudios de medicina en la Universidad Central del Ecuador y los culmino en España para lograr especializarse en España y Estados Unidos.

Fue pionero de la endocrinología en el país, por lo que se adentró en la investigación del efecto que produce la deficiencia de yodo y la alimentación incorrecta en la sierra del Ecuador, gracias a su investigación

ha publicado acerca del bocio endémico, que es consecuencia de la mala nutrición y deficiencia de yodo.

Gracias a su investigación se logró incorporar el yodo en la sal que es usada para el consumo doméstico y de esa manera evitar la patología ya mencionada.

A lo largo de su carrera

ha recibido varios premios pero el que más destaca es la Gran cruz que recibió a los 85 años por parte del presidente Rafael Correa en el 2015.

|

| Fig. 8. Dr. Rodrigo Fierro, médico ecuatoriano descubridor de la cura del bocio. |

Ejemplos positivos de ecuatorianos en la ciencia

Nuestro propósito como alumnos de medicina ecuatorianos es la de dar reconocimiento a los innumerables ecuatorianos que han dedicado y dedican su vida a la investigación y que han hecho

aportaciones muy importantes a la ciencia.

Podemos sentirnos orgullosos de

Miriam Bucheli, una investigadora que esta desarrollando en la Universidad de Massachusetts, un programa que trata de mejorar la

esclerosis lateral amiotrófica, una de las enfermedades más incidentes en el Ecuador.

|

| Fig. 9. Miriam Bucheli, Investigadora ecuatoriana, actualmente trabaja en el departamento de

neurología de la universidad de Massachusetts como investigadora

asistente |

El ejemplo más destacado actualmente es el del médico genetista

César Paz y Miño que actualmente forma parte del cuerpo de docencia de la

Universidad de Las Américas, el cual es reconocido internacionalmente por sus logros en materia de investigación, en la cual ha hecho una de sus

investigaciones genéticas sobre la población del Ecuador expuestos al herbicida glifosato en el cual se llego a la conclusión que este químico es precursor de mutaciones genéticas que afectan a las personas que se encuentran en contacto con este.

|

| Fig. 10. Dr. Cesar Paz y Miño, genetista ecuatoriano, destacado

por sus investigaciones y publicaciones de 11 libros por lo cual obtuvo

el premio Enrique Garcés, trabaja actualmente como científico e

investigador en la Universidad De Las Américas, Ecuador |

Cabe destacar la inversión que ecuador está haciendo a favor de la educación superior con una suma que bordea el dos punto catorce porciento del producto interno bruto, el cual lo convierte en el

país latinoamericano que más apuesta tiene por el conocimiento, sabemos que el conocimiento es la base de una economía sustentable futura.

|

| Fig. 11. Cartel del Congreso sobre el desarrollo de talento científico para la población de jóvenes y niños |

|

| Autores: Pablo Pasquel, Josue Tera, Andrea Badillo y Nathalia Witt, alumnos de la Escuela de Medicina de la Universidad de las Américas, Quito. (Entrada pendiente de revisión) |